2024有源医疗器械创新论坛Medtec基于可穿戴微针贴片的血糖监测器研究进展

2024-10-01

据2024有源医疗器械创新论坛调查发现,糖尿病严重威胁着人类的生命健康,对全球公共卫生事业构成了巨大挑战。血糖监测可以帮助糖尿病患者实时了解体内血糖水平,对于糖尿病管理至关重要。

传统的血糖检测方法主要依赖于血液采样,然而频繁的血液采样会给患者带来巨大痛苦,降低其治疗依从性,还可能因伤口暴露而增加交叉感染的风险。

近年来,微针(MNs)因其微创和无痛的特点,在间质液(ISF)样本的采集和检测中得到广泛应用。通过微针与电化学技术、电子通信技术、免疫学和蛋白质组学等前沿技术的整合,基于可穿戴微针贴片的血糖监测器成为当下的研究热点。这类血糖监测器具备血糖监测的实时性和微创性,极大地提升了患者的舒适度与治疗的便捷性,为糖尿病管理带来了新的可能。

详细介绍了用于间质液提取和监测的微针类型,深入阐述了比色法、电化学方法、荧光法和拉曼方法等不同检测方法在微针传感器中的应用,并进一步重点介绍了可穿戴微针生物传感器的集成及其在连续血糖监测领域的研究进展。

最后,讨论了可穿戴微针贴片在血糖监测领域所面临的挑战以及未来可能的发展方向,旨在为糖尿病患者的健康管理提供更多可能。

用于间质液提取与检测的微针类型

由于血液和细胞之间的跨毛细血管物质交换,间质液中的葡萄糖浓度已被证明能准确反映全血样本中的葡萄糖浓度,这使其成为血糖检测的重要样本。

目前,用于间质液提取和检测的微针主要具有两种工作机制。

一种是微针直接吸收间质液,经体外离心提取后结合专业仪器对特定标志物进行分析。

另一种是将能够识别靶向生物标志物的特异性探针包被或封装在微针中,构建一体化的标志物检测微针。基于不同工作原理,微针可被分为固体微针、中空微针、涂层微针和溶胀微针等。

固体微针

固体微针是第一种被概念化设计的微针阵列贴片,通常以金属、硅、陶瓷等作为原材料,采用激光切割、机械/化学刻蚀、电镀等手段制备。由于具有较高的机械强度和化学稳定性,固体微针能够与生物传感器进行有效集成,进而实现对生理指标的长期、稳定监测。

涂层微针

涂层微针通过对固体微针或中空微针的针体表面进行涂层修饰而制成。这些涂层通常用作提取或检测过程中的保护层,以增强微针的穿刺强度。

此外,当涂层经过水凝胶等特殊的基质修饰后,涂层微针能够迅速地收集间质液,从而为生物标志物的检测提供便利。·

中空/多孔微针中空/多孔微针

在针尖内具有中空通道或多孔结构。利用毛细管效应,中空/多孔微针能够有效收集间质液,用于生物标志物的检测。然而,中空/多孔微针的制备难度大,在使用过程中容易出现折断和通道堵塞的问题,限制了其广泛应用。

溶胀微针

溶胀微针,又称水凝胶微针,往往是采用模具方法,并结合水凝胶光固化技术制备而成。这类微针在体外呈现硬质状态,针尖能够比较轻易地穿透皮肤表层。当进入皮肤组织后,微针发生快速溶胀,主动吸收间质液,从而用于生物标志物的检测。

基于微针贴片的血糖监测器

近年来,研究者通过将微针贴片与传感装置结合,推动了微针在传感领域的发展。其中,利用显色法、电化学法及光学方法等传感原理制备的血糖监测微针得到了广泛研究。

基于显色反应的血糖监测微针

显色传感器(比色传感器)利用传感器与目标检测源的相互作用,诱导产生显色信号,从而实现对目标分子的定性检测和定量分析。氧化还原响应剂是比色传感器中常用的显色剂,其工作原理是葡萄糖在葡萄糖氧化酶(GOx)等酶的催化作用下反应生成H2O2,H2O2与辣根过氧化物酶(HRP)等显色剂发生显色反应,实现对葡萄糖含量的定量检测。

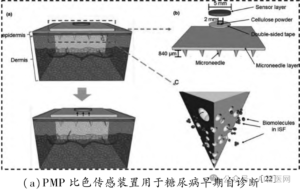

Lee等人通过在聚乳酸-羟基乙酸共聚物多孔微针(PLGAMN)上集成纸基葡萄糖传感器,开发了一种用于间质液采样分析的糖尿病自诊断装置(PMP)。

PLGAMN提取间质液后,葡萄糖等生物小分子流入纸基传感器,在TMB显色剂的作用下产生肉眼可区分的蓝色。PMP可以检测出低于糖尿病血糖阈值(6.9mM)的葡萄糖水平,有望在糖尿病患者早期自筛诊断方面取得进一步的应用。

然而,传统的基于氧化还原反应的比色系统往往存在酶变性、颜色猝灭和副产物毒性等问题,因此,越来越多的基于显色原理的血糖监测微针开始探索使用基于纳米结构的显色剂。

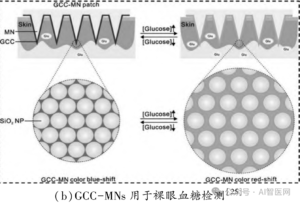

Zeng等人设计了一种胶体晶体微针贴片(GCC-MNs)用于裸眼血糖检测。

GCC-MNs通过在透明树脂微针针尖表面涂覆封装有SiO2NPs的氟苯硼酸(FP-BA)制备得到。当GCC中的FPBA-SiO2与葡萄糖接触时,FPBA发生膨胀,进而增加周期性排列的SiO2NPs之间的距离,导致MNs从蓝色变成绿色,从而实现对血糖浓度的检测。

基于电化学反应的血糖监测微针

电化学血糖监测微针结合了电化学检测技术和微针技术,通过葡萄糖在电极上的化学反应将血糖水平转化为电学信号,进而实现对血糖浓度的有效检测。根据反应机理和反应源/催化源的不同,电化学微针血糖传感器可分为酶基微针血糖传感器和非酶微针血糖传感器。

01 酶基微针血糖传感器

基于酶的电化学血糖传感器通过监测酶催化反应过程中的的氧气消耗来实现对血糖浓度的监测。

目前,第二代酶基血糖传感器通过使用合成氧化还原介体解决了第一代传感器O2依赖的问题,同时减少了共存电活性物质(抗坏血酸等)对传感器的干扰,已经在血糖试纸检测中取得了商业应用。

然而第二代传感器中氧化还原介质的稳定性和毒性问题对于体内血糖监测/传感来说仍是巨大挑战。为此,科学家们正在积极探索可以直接实现电极与酶活性部位之间电子转移的第三代无介体酶基血糖传感器。

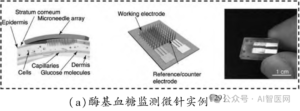

Liu等人探索了一种用于连续监测血糖水平的酶基微针血糖监测装置。如图所示,通过3D打印制备透明树脂微针,利用微加工和电镀工艺分别在微针上制造Au电极(工作电极)和Ag/AgCl电极(参比电极),并将GOx固定在工作电极上制得血糖监测微针传感器。该传感器在小鼠摄入食物和注射胰岛素两种情况下均可实现对血糖浓度的连续监测,且检测结果与商业血糖仪的检测结果高度相关。

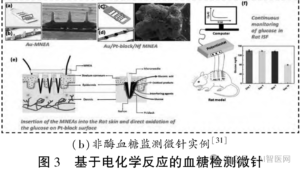

非酶电化学血糖传感器依赖于葡萄糖在电极材料上的直接氧化还原反应,其性能主要取决于电极的表面形态、颗粒大小和制备工艺。

目前,PtNPs、AuNPs、CuNPs等纳米结构金属和多种金属氧化物、金属合金、碳基纳米材料的催化和氧化还原性能已被广泛证实,成为非酶电化学血糖传感器中最常见的电极材料。

Chinnadayyala等人通过在金微针阵列(Au-MNEA)上电镀多孔铂黑(Pt-blank)和浸涂Nafion离子聚合物,开发了一种多孔非酶微针传感器(Au/Pt-blank/NfMNEA)。Pt-blank将Au-MNEA表面电活性提高了17倍,进而极大地提高了传感器的灵敏度。在体外模拟的间质液中,该传感器在较宽的葡萄糖浓度范围内(1~20mM)表现出良好的动态监测结果。

基于光学分析的血糖监测微针

尽管基于电化学方法的血糖检测技术具有很高的准确度和灵敏度,但它们往往伴随着患者的不适感受以及电化学干扰导致的传感器失活问题。近年来,红外光谱、拉曼光谱及荧光光谱等光学分析方法在连续血糖监测中开始受到广泛关注。

2024有源医疗器械创新论坛Medtec现场将设四大专区,囊括电子光学、AI、IVD诊断及影像、检测、临床、法规、研发设计& 大动物实验专区等展品,点击此处报名参展>>>

01 基于荧光反应的血糖监测微针

荧光检测技术通过传感器与目标物质结合或发生反应后产生的荧光信号变化,来实现对目标物质的检测和分析。与电化学微针血糖传感器相比,基于荧光反应的微针血糖传感器解决了人体组织的电化学干扰问题,有望实现更稳定的血糖监测效果。

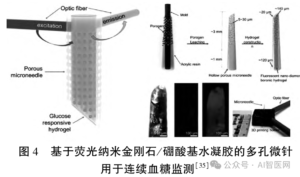

Zhang等人报道了一种装载荧光纳米金刚石/硼酸基水凝胶的多孔微针。

该微针利用荧光纳米金刚石响应环境葡萄糖产生蓝色荧光来实现血糖检测。此外,通过光纤将微针与数据处理器进行连接,可以实现对小鼠较低血糖值的检测,同时在大型动物模型中表现出与商业血糖仪高度相关的监测指标和良好的荧光信号稳定性。

目前已经证明了将微针技术与荧光检测技术结合,可以实现对血糖浓度的持续监测。但由于荧光信号受激发光强、探针稳定性及生物体固有荧光分子的影响很大,因此,对特异性荧光探针和高精度光学仪器的开发成为这类血糖检测技术需要解决的关键问题。

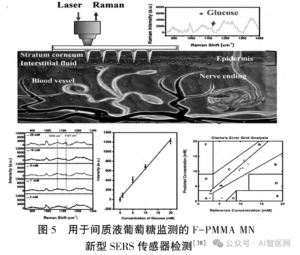

03 基于表面增强拉曼光谱(SERS)的血糖监测微针

相较于红外光谱等研究手段,拉曼光谱方法可以提供检测物更具体的化学信息和独特的振动特征。在血糖检测中,拉曼光谱峰强与葡萄糖浓度呈特异性正相关。

此外,利用金属表面放大拉曼信号的表面增强拉曼光谱(SERS)技术解决了其在检测深度方面的限制。

因此,基于SERS的生物传感技术成为当前血糖监测的重要发展方向。

Ju等人报道了一种基于聚甲基丙烯酸甲酯微针阵列(F-PMMAMN)的新型SERS传感器,用于间质液葡萄糖监测。通过在PMMAMN表面镀银实现拉曼信号的增强,并在镀银微针阵列表面掺杂1-十烷硫醇(1-DT)实现对葡萄糖分子的捕获。

该传感器可以对0~20mM浓度范围内的葡萄糖水平完成精准检测。此外,对传感器测得的Ⅰ型糖尿病小鼠血糖数据进行Clarke误差网格分析,发现93%的数据点位于A区和B区。

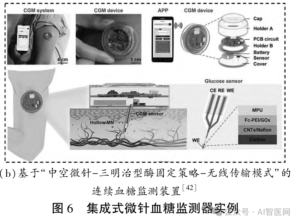

用于间质液葡萄糖监测的F-PMMAMN新型SERS传感器检测3集成式微针血糖监测器个性化护理及家庭健康管理是未来糖尿病管理的发展趋势,这对血糖传感器的集成程度和多功能需求提出了更高的要求。基于微针技术的血糖监测器需要进一步结合传感、控制和供电组件,以形成高集成传感设备。

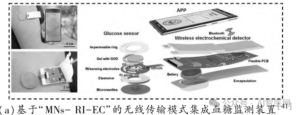

现有研究的基于可穿戴微针贴片的血糖监测器通常将传感组件安装到微针阵列的背衬层,当微针插入皮肤真皮层,提取到的生物样本流入传感区域,经过信号转换后以无线传输的方式将患者血糖水平信息传输到智能手机等电子终端。Cheng等人开发了一种基于“微针透皮(MNs)-反向离子导入(RI)-电化学检测(EC)”的触摸式生物传感器,并与无线电化学监测器和智能手机应用程序进一步集成。

Yang等人同样开发了一种基于“中空微针-三明治型酶固定策略-无线传输模式”的连续血糖监测装置(图6(B))。这两种血糖监测装置集成度高,通过电子终端智能控制数据监测和接收,并且血糖测量值与FDA批准的连续血糖监测系统呈高度相关性,为家庭护理糖尿病管理提供了新的解决方案。

结束语

相较于传统的血糖检测方式,可穿戴微针贴片因其微创、无痛、小巧便携等特点,展现出显著优势。比色法、电化学法、荧光法以及表面增强拉曼光谱等传感机制与微针系统的融合,极大地推动了微针生物传感技术的发展。

此外,2024有源医疗器械创新论坛Medtec认为,通过将微针与传感、控制、供电等多个组件集成,赋予了可穿戴微针贴片采样、实时监测及数据可视化等多重功能,使其在血糖监测领域中展现出巨大潜力。然而在迈向临床规模化应用的过程中,进一步集成不同模块,开发可替代燃料电池的新型自供电设备,这对于可穿戴血糖监测设备的未来发展具有重大意义。

文章来源:AI智医网